理数科

理数科は、本校開校から7年後の昭和44年度に開設されました。県下の高校の理数科の中で最も歴史があり、卒業生の活躍は各分野多方面に渡ります。最近では、1985年卒・淨住大慈さん(大阪大学特任助教)の研究論文が世界で最も権威ある学術誌・米国サイエンス誌の紙面トップを飾りました。また、卒業生も本校の教員として教壇に立っています。

SSH事業は文部科学省が始めた翌年度に指定を受け、現在も先進的な理数教育が実施されています。

理数科名物行事の一つ、野外調査研修 『江津湖の水環境と生物』 は、本校からも近く、生徒も身近に親しんでいる江津湖を7つの調査地点に分け、水生動植物の同定や科学的な水質調査を行っています。平成6年から続けており、長年の功績が評価され表彰も受けています。

また、理数科生の科学系部活動での活躍も目覚ましく、課題研究との両立を果たし、様々なコンテストや学会発表で研究成果を発信し、数々の賞もいただいています。

施設としては特別教室棟屋上に天球ドームを保持しています。熊本県の高校で天球ドームがあるのは本校だけではないでしょうか。また、高度な分析機器(分光光度計)や真空グローブボックス、インキュベーターやオートクレーブなど大型高度機器をはじめとした様々な機器があり、大学並みの研究をすることも可能です。

SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定による本校理数科の独自カリキュラムが設定されています。

SS(スーパーサイエンス)でGlobal Scientist をめざす!

3年間の探究活動を通して培われた科学的な創造力・独創力・探究心は、あなたの将来の夢や希望を実現する大きな力となります。

1年次 スーパーサイエンスⅠ[科学探究]

物理・化学・生物・地学・数学の各分野から、科学的な創造力・独創力・探究心を培い、「仮説→観察・実験→結果・考察→まとめ(レポート作成)」といった課題研究を行う基礎を身に付けることで、科学者(Scientist)への第一歩を踏み出す授業。

<令和3年度 実施予定内容>

4~7月 [生物学・地学探究] 江津湖の水環境と生物

9~10月 [化学探究] 二高ロウソクの科学

10~11月[物理学] 電子回路 電子ブロックを用いて

12~1月 [数学探究] 統計学

2~3月 2年次課題研究に向けた事前調査

2年次 スーパーサイエンスⅡ[課題研究]

自ら課題を発見し、1年間試行錯誤を繰り返しながら研究を進め、科学者としての成長を促す授業。また、学会やコンテストで発信することで研究の深化を図る。

<令和2年度 研究テーマ一覧>

令和2年度は11班でグループ研究を行った。そのうちの3班(◆)が大学・企業と、1班(◇)は本校2名ALTの指導助言を受け協力を仰いだ。

1 物理班 途上国のための水の殺菌装置の開発~太陽光による煮沸殺菌~

2 物理班 けん玉の研究

3 化学班◆ オオスカシバCephonodes hylas(Lepidoptera:Sphingidae)の産卵選好性について

4 化学班◆ 水素は地球を救う!~土壌からの水素発生~

5 化学班 半透膜を用いた逆浸透と浸透圧について

6 物理班 反発係数の環境温度依存性 ~エネルギーを与えることで跳ね返りをコントロールできるのか~

7 生物班 カルス生成の最適条件について

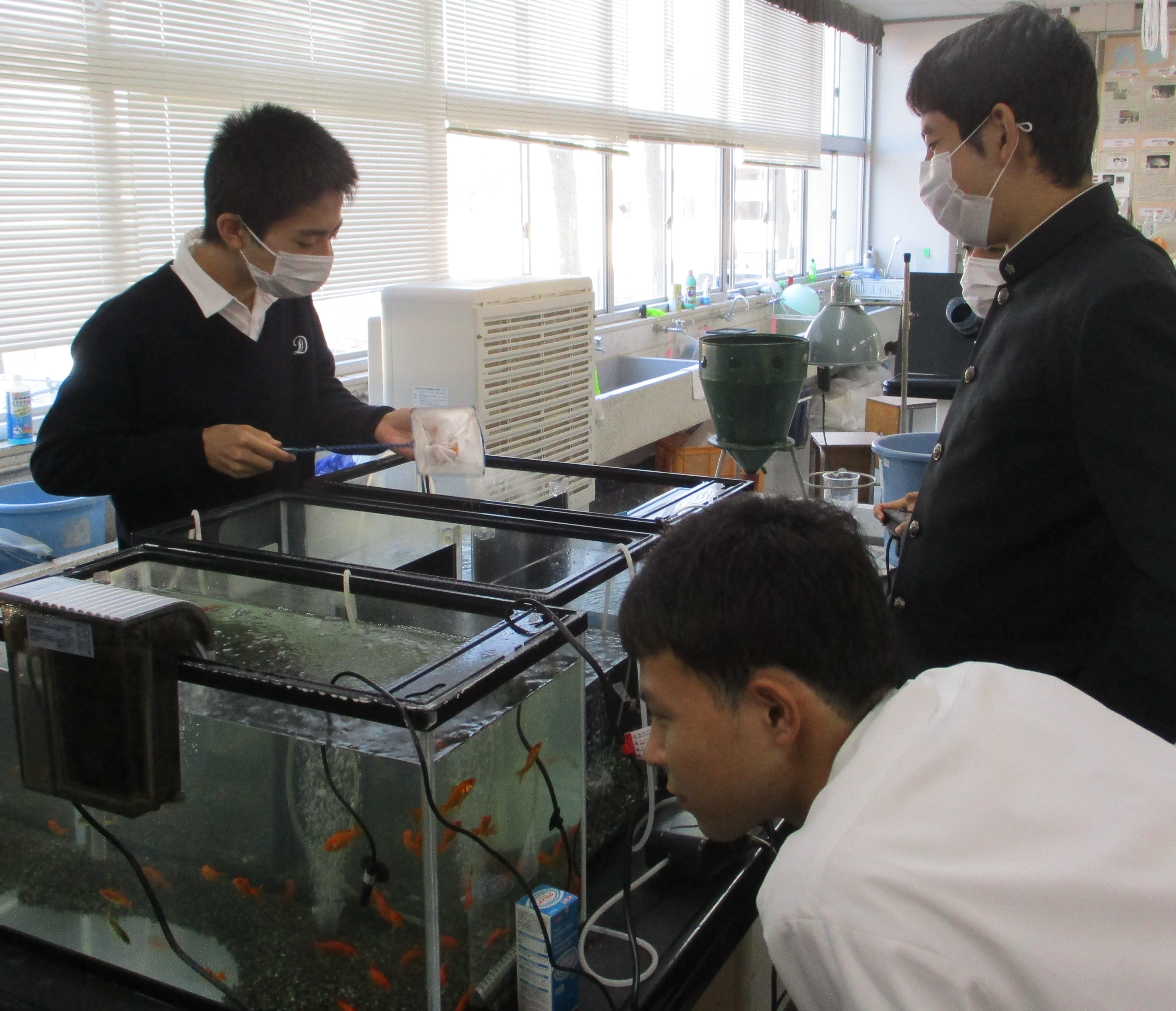

8 生物班◆ 婚姻色を示すコイ目魚類の色認識と学習に関する考察

9 物理班 光を通す穴の周期

10 生物班 プラナリアの再生について

11 生物班◇ お茶の抗菌効果について

※ 8生物班 「婚姻色を示すコイ目魚類の色認識と学習に関する考察」 は、2020年度マリンチャレンジプログラムに採択されました。九州沖縄・地区大会で全国大会への出場権を獲得し、各地区大会から選ばれた15校と全国大会で最終成果を発表しました。また、熊本県公立高等学校理数科研究発表会でも最優秀賞を受賞し、第23回中国・四国・九州地区理数科高等学校課題研究発表大会(令和3年8月)へ出場、令和3年度SSH生徒研究発表会へも出場を予定しています。詳細は、SSHニュースをご覧ください。

リモートでの地区大会

3年次 スーパーサイエンスⅢ[英語によるポスタープレゼンテーション]

2年次に研究した課題研究内容を英語でポスターにまとめ、外国人理系留学生を招へいし、ALL Englishによるポスタープレゼンテーションを行い、Global Scientistをめざす授業。

その他、多彩なカリキュラムで科学知識の活用能力を育成します!

教科横断型授業

学校設定科目「科学家庭」「科学英語」「科学情報」により、総合性の高い科学的リテラシ―(科学知識の活用能力)を身に付けます。

科学家庭 : 身の回りの生活に科学的アプローチを用いて取り組み、科学や生物との教科横断型・融合型で家庭科教育を実施することにより、総合的な思考力を育成する。

科学英語 : 科学分野の英語の重要性を認識し、自然科学分野における基本的な語彙やプレゼンテーションに必要な表現を習得し、コュニケーション能力を高め国際社会で活躍できる基礎力を身に付ける。

科学情報 : 情報社会に対応し、情報機器を活用して画像処理等の基礎から応用までを学ぶ。

* 平成30年度3月31日までの記事は第二高校アーカイブサイト(旧HP)の「理数科ブログ 」に掲載しています。一番下の「過去の記事」からもリンクできます。

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1

TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1 TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636