HOME > 研究の成果

研究の成果

Ⅳ期の成果:「二高ICEモデルルーブリック」

カナダで実践される,Ideas(知識),Connections(つながり),Extensions(応用)を軸とした評価法(ICEモデル)をもとに,生徒の主体的な学びを評価する指標として開発したものである。本校では,それぞれのフェーズとして,Ideas(習得),Connections(活用),Extensions(探究)を設定し,これらを「二高ICEモデル」として定義する。生徒は,I,C,Eフェーズに関連する問いをスパイラル状に設定し続けていくことで,より高次な問いを設定し,課題研究をはじめとする全ての授業に取組んでいく。

|

フェーズ |

Ideas(習得) |

Connections(活用) |

Extensions(探究) |

|

スキルのレベル |

固有の知識・スキル |

本質的な見方・考え方 |

教科等を横断する汎用的なスキル |

|

スキルの動詞 |

●習得する・再生する ●比較する・分類する ●定義する・名づける 等 |

●習熟する・修正する ●適用する・解釈する ●関係づける・再構成する 等 |

●提案する・展開する ●応用する・予測する ●創造する・価値をつくる 等 |

|

学びのレベル |

正解のある学び |

正解のある学び |

正解のない学び 探究的な(深い)学び |

「二高ICEモデル」を踏まえたルーブリック作成の手法を,本校における課題研究,教科の授業改善のための評価の指標とし,探究活動,教科の授業ともに「習得・活用・探究」のプロセスを重視し,指導と評価を一体化させた学習活動を継続して展開,他校への普及も目指していく。

Ⅴ期(先導的改革期):これまでの成果

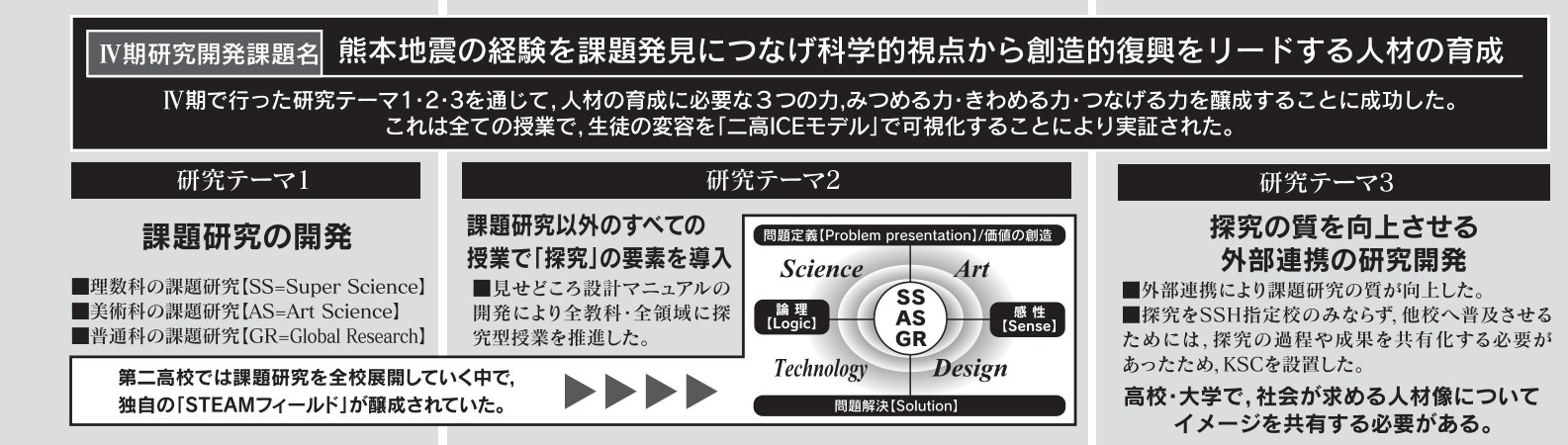

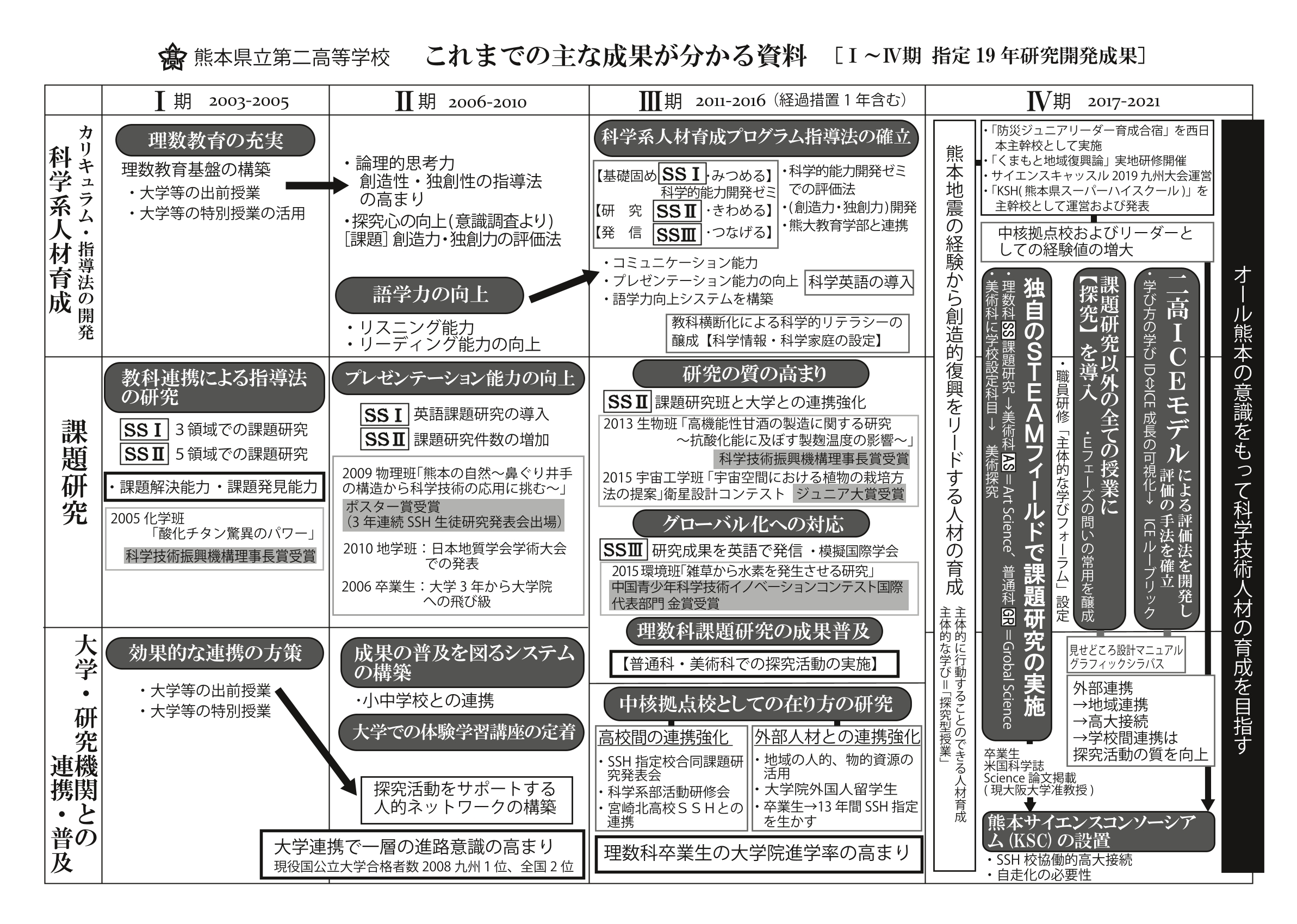

研究テーマ1:課題研究を中核とした独自のSTEAM教育システムの開発と普及

成果1 STEAM―Dを起点とした学校独自のSTEAM教育の充実

これまで培われてきたScience,Technology,Art,Designの領域をまたがる「二高STEAMフィールド」により,本校理数科・美術科・普通科の3学科横断型の独自のSTEAM教育「STEAM-D」の展開が実現(科学哲学・科学倫理・科学芸術等)。

成果2 課題研究を中心とした高度な科学技術人材育成のためのカリキュラム運用

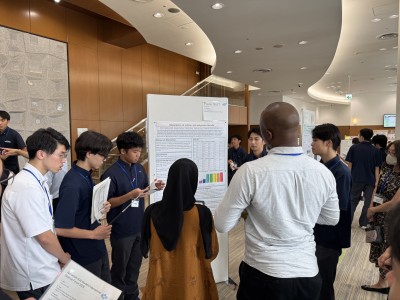

生徒が自主的に行う課題研究や理数科の学校設定科目等を中心に,文理の枠にとらわれないカリキュラム運用が実現。美術科・普通科生徒が年間を通じて共同で行う課題研究や,理数科の特異な才能の開花等を目指した個人研究等,運用の幅を広げている。令和5年の11月には美術科・普通科が合同で取組む企業連携の課題研究中間報告会も予定されています。

成果3 企業との連携による課題研究をはじめとする探究活動の深化と発展

令和5年度より配置されたSSHコーディネーターとの連携を図りながら,企業との連携を開始。さらに,これまで実施経験のある企業との連携や,卒業生が所属する企業等との連携も課題研究や部活動等を通じて実施中です。

研究テーマ2:高度な専門性と独創性・創造性に富んだ人材育成のための高大接続研究

成果1 県内大学との連携協定、高大接続による研究支援の充実・実績

令和3年から令和5年にかけて、崇城大学,熊本保健科学大学,熊本大学の3大学と高大連携・高大接続による連携協定調印を締結しました。これにより,生徒の課題研究がより高度で専門的となり,独創性・創造性に富んだ人材育成のためのシステムを築くことができつつあります。

成果2 崇城大学探究活動支援入試による進学者の追跡調査~シームレスな学びの実現に向けて~

崇城大学と熊本サイエンスコンソーシアムの目指す目標の1つとして掲げる,高大にまたがる長期的な生徒の変容の調査等を実現するために,令和4年度から崇城大学が探究活動支援入試を新設しました。令和5年度この入試を利用して進学した生徒が輩出され,生徒の大学での学びの変容を追跡調査し,コンソーシアム内で共有を図る仕組みが形成されました。今後は,これらの成果を県内外にも普及できるように計画していきます。

成果3 事務局校としてのKSCの円滑な運営と県全体への理系人材育成のはたらきかけ

コンソーシアム校で構成する担当者会議を通じて,高大接続研究の仕組みの共通理解をすることができました。コンソーシアムの概要,研究支援プログラムの実施要項の説明を行い,研究支援のマッチングまでの流れと具体的なイメージを共有することができています。

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1

TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1 TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636