2023年10月08日

古代の赤

この作品に使われている深い赤は生徒が手作りしたものです。ベンガラという顔料で、古来絵の具として使われてきた色です。

9月12日、熊本県装飾古墳館から学芸員である矢野裕介氏から、装飾古墳と古代の絵の具づくりについてレクチャーをしてもらいました。

この夏は生徒たちと「色づくり」をしてきました。例えばプルシアンブルーやクロムイエローをつくる実験、女子美術大学岩絵の具研究所から提供していただいた阿蘇の溶岩を元にしてつくったグレーの顔料、ホルベイン画材の方からレクチャーしていただき、銅版を腐食させ緑青をつくる、などです。赤は熊本になじみの深いベンガラをつくることにしました。

熊本には装飾古墳が多く残され、その数は全国一を誇るそうです。装飾古墳によく使われるベンガラという赤い色は、鉄分を多く含んだ土を焼いてつくります(熊本県立装飾古墳館ガイドブックより)。今回はそのベンガラづくりもレクチャーしていただきました。

内容は以下の通りです。

(1)講義『装飾古墳と古代の絵の具について』(美術科1年全員)

(2)制作指導『ベンガラ制作』(アートサイエンス絵の具班が主な対象)

(3)放課後:学芸員志望生徒への質問会(全学年・全科希望者)

ベンガラづくりについて写真を元に振り返ってみましょう。

黄土を用意します。

乳鉢ですり、粒を細かくします。

ふるいにかけ粒の大きさを整えます。

火にかけるとすこしずつ焦げたような感じになります。

全体が黒くなるまで丁寧に焼いていきます。

高温なので用心しつつ、バットに移し、冷やします。

冷えた部分から、渋い赤に変化します。

高校生たちにもこの粋な赤は心に響いたようで、「すごい!」という歓声が上がりました。

膠を混ぜて、他の顔料と同じように使用しました。この作品は、10月11日から15日まで熊本県立美術館本館で見ることができます。

放課後は、普通科・美術科の学芸員志望の生徒たちが、矢野さんを囲み質問会です。「学芸員になるには、資格取得や勉強も大事だが、自分が学芸員として研究したいことを見つけ、動くこと」とアドバイスをしていただきました。自分の専門性を磨くのは高校生でも早く過ぎることはなく、が、夢が実現したあとの自分を支える基板になると感じました。本校GR、ASのテーマ研究やSSHの事業を大いに活用して、自分自身のキャリアにつなげて欲しいと思います。

この活動は、9月17日、18日に和水町で開催されたジャパンフィールドリサーチin熊本にもつながり、美術科・普通科そして鹿本高校の生徒さんが共同で、顔料になりそうな土を採取するフィールドワークにつながりました。このように探究の輪が広がるのは、美術科・普通科・理数科がある第二高校の強みだと感じます。今後の展開を楽しみにお待ちくださいね。

【公式】熊本県立装飾古墳館 (pref.kumamoto.jp)

ジャパンフィールドリサーチin熊本に参加しました!! > 二高SSHニュース | 熊本県立第二高等学校 (kumamoto-d2hs.ed.jp)

- 一覧

- 1,371回

美術科のとある一日

最近の授業の様子を少しだけ紹介します。

1年理数科 SSⅠ 「江津湖の水環境と生物」

1年理数科「江津湖実習」を実施しました!

第9回全九州高等学校総合文化祭沖縄大会

技術向上と芸術文化への視野を広げる3日間でした!

乳酸菌の知られざる力

理数科課題研究:乳酸菌の機能性を研究します。

教育実習生(美術科)による講話

先輩の話に興味津々でした!

運動会の団席画が完成しました!

本校運動会本番に向けて、美術科生徒が描いた団席画を設置しま…

私のキャッチフレーズ

タイポグラフィ

バレンタインも美術探究

チョコで描いています

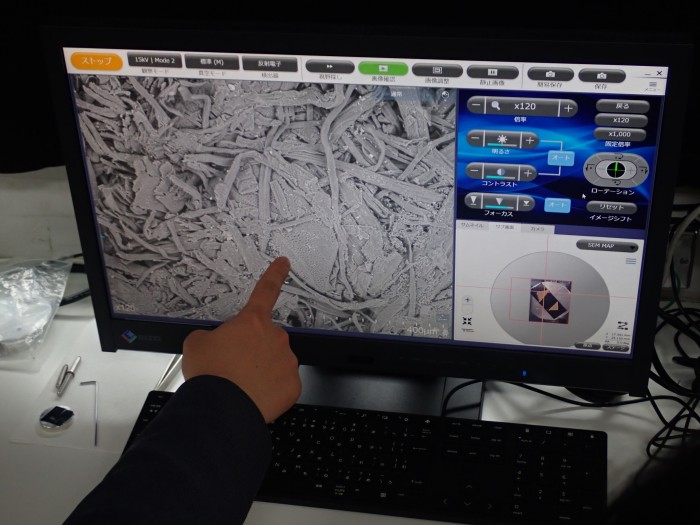

理数科2年 課題研究

卓上電子顕微鏡の活用

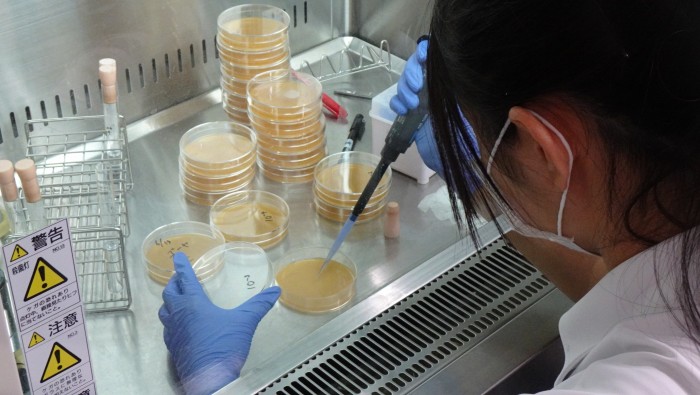

課題研究「がん細胞の研究」

抗酸化物質によるがん細胞の増殖抑制効果の検証

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1

TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1 TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636