2019年08月06日

絵具をつくろう「プルシアンブルーとクロムイエロー」7月18日

SSH事業と美術科の授業がコラボした授業の中で最も化学的な内容の「絵の具をつくろう~プルシアンブルーをつくる実験」は今年で3回目。夏の風物詩になりそうな予感です。

プルシアンブルーは江戸時代に活躍した画家で伊藤若冲や葛飾北斎が西洋から輸入したベロ藍として制作に用いたことで知られています。古代エジプトにも合成顔料の発見があったようですが、プルシアンブルーは18世紀にヨーロッパで赤の顔料をつくろうとした過程で偶然生まれた人工顔料です。特に合成顔料の開発によって絵の具が安価になり、流通しやすくなったことでゴッホの著名な作品が生まれる要素の一つとなりました。つまり、科学と美術は密接につながってることを生徒に知ってもらいたいという願いから生まれ、引き継いでいる授業です。

美術科の生徒にとっては白衣を着て、化学室に入るのもドキドキ。「なぜ白衣を着るんですか」の素朴かつドキッとする質問もいきなり飛び出しましたが、化学担当の高崎先生「安全であること。薬品の変化を見やすいこと」と実験の基礎から、さらに「手術では補色の関係で緑の服を着ている」と美術の色彩についてまで教えてくれました。

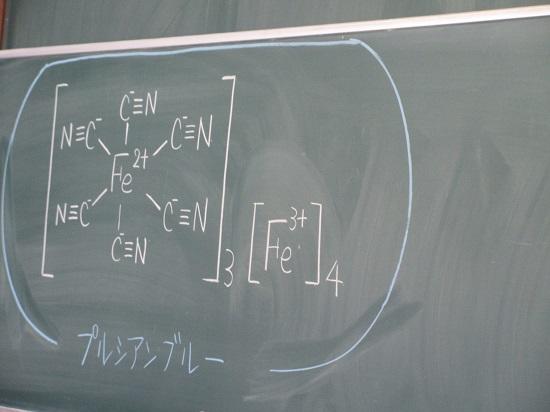

塩化鉄(Ⅲ)水溶液にヘキサシアニド鉄(Ⅱ)酸カリウム水溶液を少量加えます。二つの液体を混ぜると藍色に変化します。これがプルシアンブルーです。

化学式にするとこうなります。スライドでコバルトブルーを天然と合成顔料を比較したのですが、合成顔料の方が鮮やかです。その理由も化学の先生を通すと「構造がしっかりしているから」となります。

変化を写真で順番に・・・

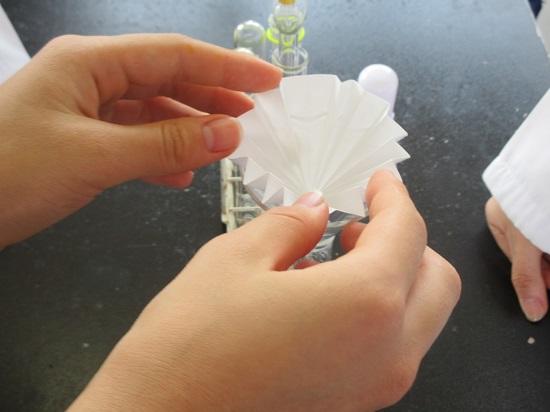

ろ紙で濾します。

次にクロムイエローをつくります。ゴッホのひまわりにも使われた色です。

出来上がった二色の顔料を膠(にかわ)で溶き、思い思い絵を描きます。

片付けまでが実験。

振り返りまでが学習。

生徒のワークシートより

★色が変化する瞬間や、紙に塗って広がる瞬間に美しさと凄さを感じました。そういう瞬間に美術としての視点(色の美しさや変化)、科学としての視点(物質としての変化)など、双方の視点から感動を受け取ることができました。

★科学と美術は密接に関係していると考える、例えば今回の実験のような絵の具をつくったり、古い絵画や彫刻などを科学的に調査するようなことも多々あるためである。今後科学的な視点で様々な視点で色を調査したり、その歴史も調べてみたいです。そして、じぶんでつくった絵の具で制作をしたいと思います。

- 一覧

- 4,441回

美術科恒例 Xmasデッサンコンクール

デッサンを頑張らない人のところにサンタさんは来ない!?

「第50回記念熊本県高等学校美術展」開催中です。

美術科生も多く受賞しました。ぜひ御高覧ください!

SSⅡ 課題研究『乳酸菌の可能性』

高発酵能の4株(N1,N2,K1,T2)を発酵用培地に植え…

大盛況!美術科×健軍商店街コラボ

「学園祭in健軍夜市」でワークショップを開催しました!

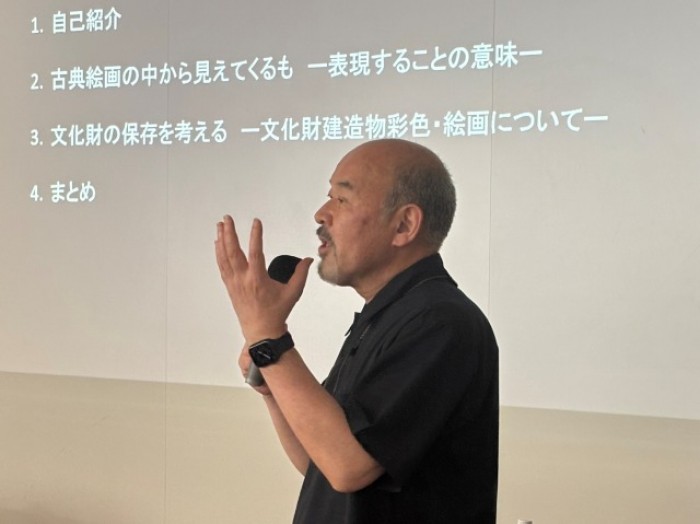

「美術科外部講師講演会」開催

古典絵画に学ぶ -いにしえの絵師たちの想い-

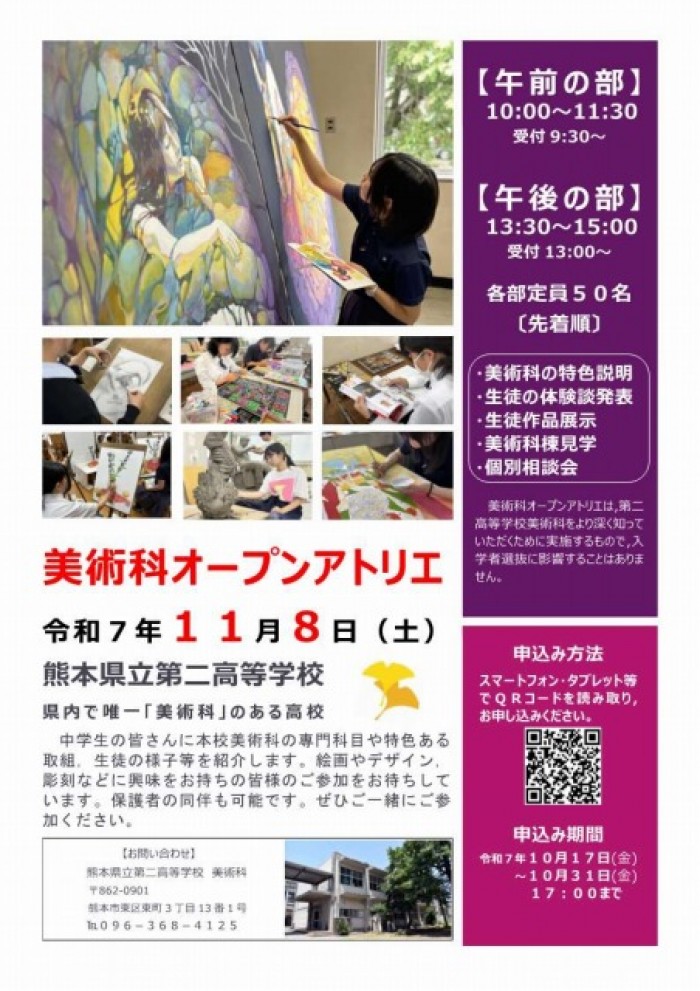

11月8日(土)美術科オープンアトリエ開催!

中学生の皆さんのご参加をお待ちしています!

美術科制作展開催中!

県立美術館分館で皆様のお越しをお待ちしています。

課題研究 乳酸菌の知られざる力

乳酸発酵用の培地の作成

美術科「夏季二高ゼミ」⑤

さらに一段階ギアを上げた夏!

美術科「夏季二高ゼミ」④

進路意識も高まります!

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1

TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1 TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636