2022年01月06日

美術をきわめると→科学につながる=「SSH特別事業フレスコ画講座」

12月24日に生徒、25日に保護者を対象としたフレスコ画講座を、2年ぶりに開きました。

フレスコ画は、古代から盛期ルネサンス以後油彩画の全盛を迎えるまで主要な画材でした。東京国立博物館で開催される特別展「ポンペイ」の壁画やミケランジェロのシスティーナ礼拝堂壁画・天井画はフレスコ画です。このような古典技法を学ぶ機会は美術系大学でも限られているのですが、美術科卒業生のご縁でこの機会を得ることになりました。

講師は本校美術科卒業生の椎葉聡子さん。今回で3回目の来校です。

★24日は、理数科1年生8人、美術科1年生8人、美術科2年生20人での合同開催です。

事前準備として消石灰を水に浸しておき、砂と混ぜ、漆喰モルタルをつくります。今回は2019年に作り置きしていた3年もののモルタルで、クリームのようになめらかでした。

当日は、コテを使ってレンガに漆喰モルタルを塗るところから始まりました。

乾くまでの1時間程度、講義を受けます。

ここで1年理数科担任の高崎先生登場(理数科生徒たち嬉しそうでした)、なぜフレスコ画が固まるのかを化学式を見ながら理由を考えていきます。この内容は理数科の生徒は2年生で習うそうです。

表面が乾いたら、顔料を水で溶いて絵を描いていきます。顔料は色の粉ですから、これだけでは定着しません。漆喰が乾燥する時表面にガラス質の膜ができ、定着するという原理です。

以下のような、化学的な変化にまとめられます。

水酸化カルシウム→炭酸化(この過程でフレスコを描く)

→炭酸カルシウム→焼成(高温で焼くと二酸化炭素が排出)

→酸化カルシウム→消化(水を作用させて消石灰にする)

→水酸化カルシウムに戻る

思い思いの表現が完成して、生徒の部終了です。美術科も理数科も関係なく楽しんで制作していました。

一昨年実験でつくったプルシアンブルーを使って漆喰に塗ると、鮮やかな紺色が琥珀色に変化します(印象としてもとの薬剤の色に戻る感じです)。あまり実践例がないので生徒たちで調べてくれるといいなと思います。

★25日は美術科保護者の皆さんと職員の大人の教室でした。(保護者9人、職員3人の参加です。ありがとうございます。)

生徒よりぐっと難易度が上がり、生徒と同じ漆喰モルタルを素焼きの植木鉢に塗り、顔料で色をつけます。

それだけでも難しくなったのですが、講師の方の提案でグラフィート技法にも挑戦しました。

まずレンガに色漆喰(クリスマスカラーでした)を塗り、上から白漆喰を重ねます。

乾燥したら、針や細い棒で引っ掻いて、下地を出します。

ということで、午前中までの予定が2時までかかってしまいました。すみません・・・

皆さん、最後まで楽しんでいらっしゃいました。

当日は1,2年生のデッサンコンクールでした。忙しい年の瀬の開催でしたが、我が子が本気モードでデッサンしている姿を見ていただけて良かったです。また、学年を越えた保護者の方の交流もできました。

参加していただいた皆さん、また講師の椎葉先生ありがとうございます。

おまけ

余った漆喰モルタルはこうなりました。

- 一覧

- 3,387回

SSⅡ 課題研究『乳酸菌の可能性』

高発酵能の4株(N1,N2,K1,T2)を発酵用培地に植え…

大盛況!美術科×健軍商店街コラボ

「学園祭in健軍夜市」でワークショップを開催しました!

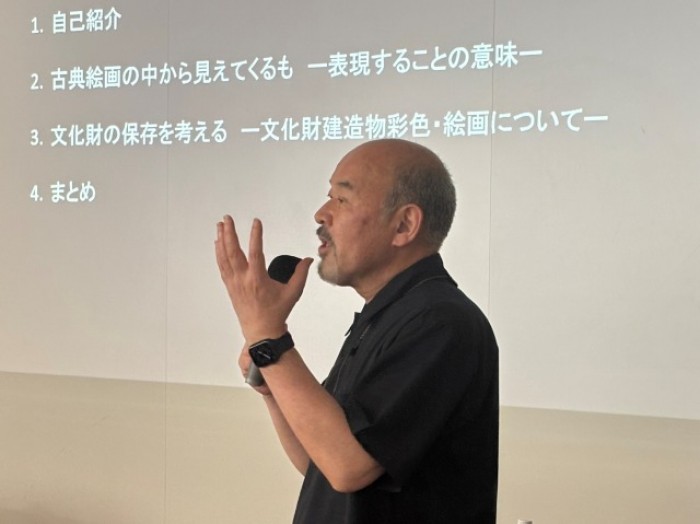

「美術科外部講師講演会」開催

古典絵画に学ぶ -いにしえの絵師たちの想い-

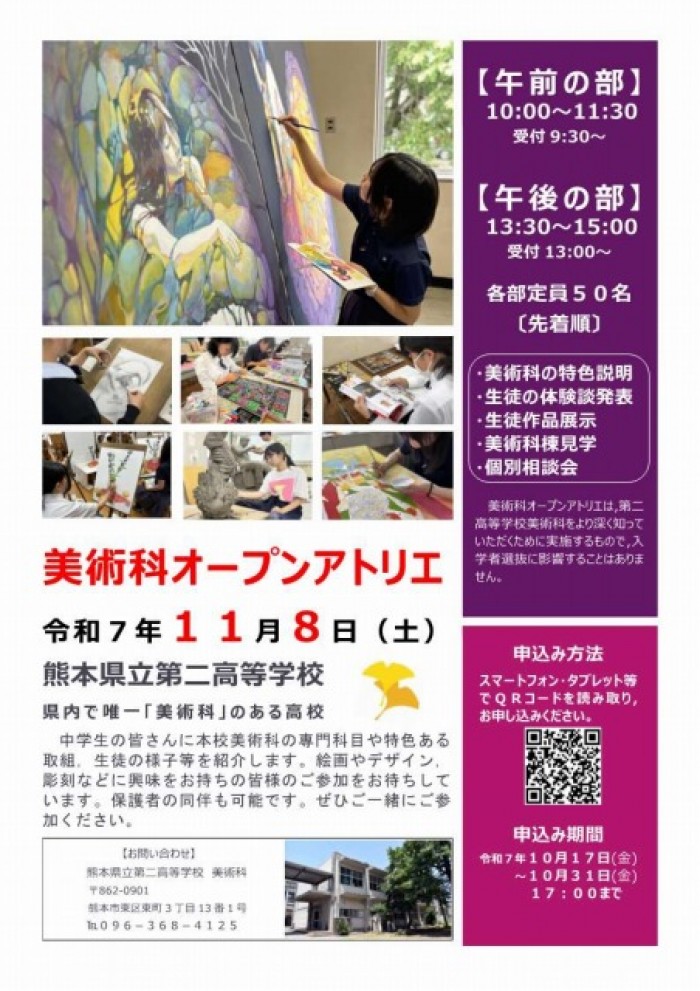

11月8日(土)美術科オープンアトリエ開催!

中学生の皆さんのご参加をお待ちしています!

美術科制作展開催中!

県立美術館分館で皆様のお越しをお待ちしています。

課題研究 乳酸菌の知られざる力

乳酸発酵用の培地の作成

美術科「夏季二高ゼミ」⑤

さらに一段階ギアを上げた夏!

美術科「夏季二高ゼミ」④

進路意識も高まります!

美術科「夏季二高ゼミ」③

日ごとに感性と経験値が「爆上がり」しています!

美術科2年・日本画作品展示のご案内

絵と句から広がる世界観をお楽しみください。

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1

TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636

〒862-0901 熊本県熊本市東区東町3-13-1 TEL:096-368-4125 FAX:096-365-5636